先日、山口県内を流れる錦川をテーマに短い自然番組を制作し、放映しました。今年喜寿を迎える僕にとって、これがおそらく最後の作品になるだろうと思います。世界の様々な自然や野生動物の生態を映像に記録しておよそ40年。最後に父方、母方双方のルーツの地山口で仕事ができたことを嬉しく感じています。

想えば海外ロケを仕事の中心に置くようになって30数年、毎年欠けることがなく一年の多くの時間を世界の自然の中で過ごしてきました。それが途切れたのは2020年から始まったコロナ禍です。これによって海外渡航は大幅な制限を受け、僕は仕事の軸足を国内に移さざるを得ませんでした。しかしこれは幸いでした。それまで日本の自然と本格的に向き合ったことはほとんどなく、日本にはこんなすばらしい自然が有るのだということにあらためて気付かされたからです。これからは、この「愉しき熱帯」の短いコラムでも、時に応じて日本の自然の魅力についても書いていこうと思います。

錦川源流付近

さて、日本の自然に取り組むようになって感じたことは、「日本は広い!」ということです。これは比喩的な意味ではなく、実感です。例えば今回のロケでは、取材対象の錦川は支流を含めた総延長が330キロあります。僕ら撮影クルーは河口に近い岩国市内に泊まりましたが、源流部に通うのには2時間以上のドライブが必要です。宿舎から現場まで片道2時間も要するロケは、海外でも滅多にありません。しかも、その移動経路を日本地図で確かめると、ほんのわずかな範囲に過ぎません。

サツキマスの産卵(錦川上流部にて)

自然地理学的にみると、日本列島はケッペンの気候区分で、富士山や大雪山山頂付近は寒帯ツンドラ気候、沖縄県の南部の離島が熱帯雨林気候の世界の北限です。皆が考える“狭い日本”の中に熱帯から寒帯まであるのです。

世界の201の国・地域の面積ランキングで、日本は61位。つまり日本より小さい国は、日本より大きい国の2.3倍もあるわけです。

池澤夏樹の小説「また会う日まで」には、太平洋戦争で敗戦を迎えた非戦派軍人にこんな反省の弁を語らせています。

「日本は実際にはずいぶん大きな国だ。ヨーロッパのたいていの国は日本より小さい。それなのにアメリカや支那やソ連と比べて小さいと思い詰めて劣等感から背伸びをした」

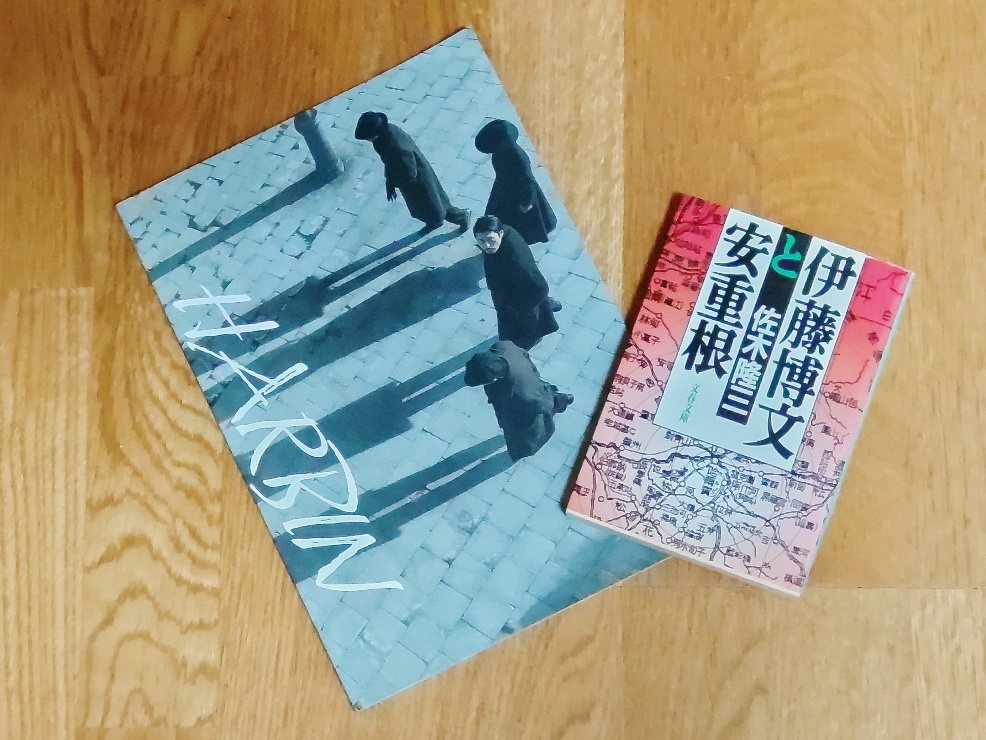

最近その“背伸び”の結果招いた歴史的悲劇、日本の韓国併合に抵抗する独立運動家・安重根の伊藤博文暗殺をめぐる韓国映画「ハルビン」を観て、感慨を深くしました。映画はフィクションを織り交ぜた史実とは異なるシーンも多くありましたが、併合に対する韓国人の痛みはひしひしと伝わってきました。さらに当時の裁判記録を基に書かれた佐木隆三の「伊藤博文と安重根」を読むと、それがより鮮明に解かります。今でも日本人の一部には併合によって韓国が良くなったと評価する声があるようですが、それは自画自賛。広い世界と付き合う時、相手の心情に対する想像力も大切なのではないでしょうか。