「むろづみで話そう 第四回」に参加してきました。光市の室積に縁やゆかりのある方、これからできる方をゲストに迎え、ゲストのテーマや室積について語り合うシリーズ。

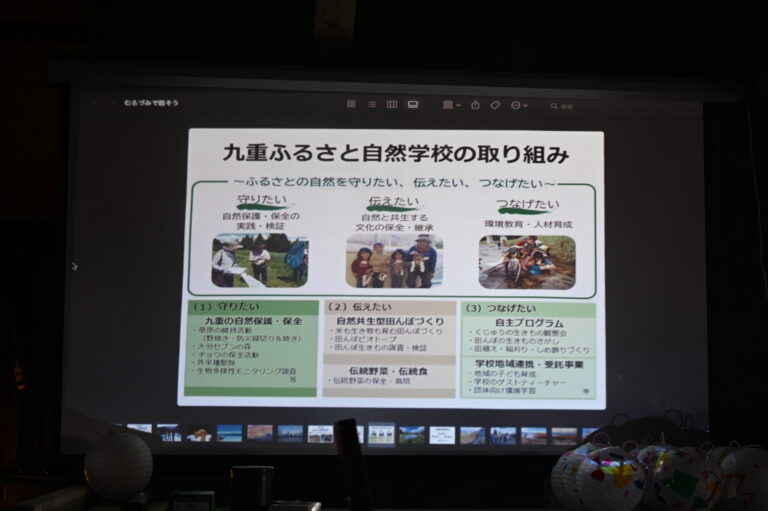

今回のゲストは、主催のむろづみ空想計画舎 山本統くんの大学の同級生で、大分県の九重エリアで自然環境保全・教育を行っている指原孝治さん。

指原さんから「春は黒なり 夏は青なり 秋は赤なり 冬は白なり」と言われる九重の四季の色になぞらえて、草原のこと、野焼きのこと、九重の草花や蝶など生き物のこと、お仕事として九重の自然とどう関わられているかご紹介いただき、質疑応答も含め、とても興味深く学びのあるお話を伺った。

「草原」って、人の手が入って維持されることで保たれている自然なんだそうです。初めて知りました!と言うより、そういう見方が自分の中に無かった。日本の気候帯では放置されれば数年で森になってしまうのを、九重では400年にもわたって毎年春先に野焼きをして草原を維持してきたそうです。昔は牛や馬のための牧草地帯として生活と切っても切れない関係にあり、牧草を巡って一揆が起こることもあったそうです。時代も変わり、各家々で牛や馬を飼うことも無くなり、日本の92%の草原が失われたと言われる今、関係者も高齢化し後継者をどう育てるか、そこまでして何のために草原を維持するのか。いろいろと課題がある中でも、野焼きをした2ヶ月後、辺り一面鮮やかな緑の芽吹きが広がる光景を見ると「今年もやって良かったなぁ」と思うそうです。自然と関わるお仕事ってこの一言に集約している気がしました。

野焼きのお話もそうですが、自然や文化の営みのサイクルを動かすこと、流れが澱むことのないように手を入れてやることによって豊な自然が維持されていく。自然の樹木も他の木と枝がぶつかりわないようにお互いに意識し合って伸びていく。自然の世界ではそんなことが文字通り自然にできている。「作る」とか「持ち込む」ではなくサイクルやシステムを「維持する」、「動かす」。自然が自然に営むことをのびのびとできるようにする。他分野に通じるとても学びとなるお話でした。次はもうみんなで九重に行くしかなさそうです。

「むろづみで話そう」という企画、室積をテーマにして何かの専門家やスペシャリスト、いろんな分野のゲストのお話を伺ったり、一緒に山歩きや体験会をしたり。地元にいると灯台下暗しで、「何もない」とつい見逃してしまっている(視界に入っていない)ことも、この企画を通して気がついていなかったたくさんの気づきや示唆をもらって、どんどん室積に対する解像度が上がっていく。これって、とてもすごいことだなと。誰にでも魅力的で、どんな切り口でも料理できそうな大きなテーマやフィールドではなく、決して大きくない室積エリア、例えば峨嵋山という場所、牛島という場所といった、誰でもそれぞれの物差しや見方で捉えられる身近で小さな対象を180°、360°、場合によっては720°、いろんな方向から見てその時その時でいろんな魅力を見出していく。まさに今回の会場となった木村屋さんで販売中の室積Tシャツにある「bigよりgood!」を体現する活動の一つだなと。(文・てんのえ 繁永政志)

参考:

九重ふるさと自然学校 HP:https://www.7midori.org/kokonoe/katudo/

むろづみ空想計画舎:https://murozumi-yamaguchi.com/index.html

ポッドキャスト「にもにもラジオ」では山本統くんをゲストにお迎えした回を配信中です!そちらもぜひお楽しみください!

Spotify:https://open.spotify.com/episode/1KUMb6c9Jy1UuftpWrDliD?si=12c8025a41a0441c

Youtube:https://youtu.be/cWP1sxen4o0?si=sLDk10Bi-bbxEbCI