野生動物の暮らしは概ね単調です。日が昇ると起き、日中の大半を食べ物を得ることに費やし、日が沈むと寝る。けれど一年に一度だけ、彼らが非常にドラマチックに活動する時期があります。それは繁殖期です。この時だけは子孫を残すため、オス同士が命がけで闘い、オスメス間で虚々実々の駆け引が繰り返されます。動物の繁殖期は種によって大体決まっていて、それ以外の時期は発情することが無いので、そこを狙ってロケすれば様々な野生のドラマを撮ることが可能です。

キジオライチョウの集団求愛場 勝ち上がったオスがメスと交尾する

ところで、我々ヒトという動物には決まった繁殖期がありません。一年中いつでも発情し、いつでも交尾できます。ヒトは子孫を残すためでなく、快感を得るだけの目的でもsexを行う習性があるのです。イギリスの動物行動学者デズモンド・モリスは名著「裸のサル」で、ヒトが体に毛の無い剥き出の皮膚をもつよう進化したのは、sexの感度を高めるためだと説いていますが、我が国の動物文学の第一人者、戸川幸夫氏がモリス説を分かりやすく解説した本の題名は、ずばり「ヒトはなぜ助平になったか」。

ヒトが助平になった理由、それは一言で云えば、賢い子を育てるためです。他の動物の子育て期間は長くても2~3年、たいていは一年以内に終わり、子は独り立ちします。しかしヒトは、高い知能を発達させ、生きるための高度なスキルを身につけるために、十数年の長い子育て期間が必要です。そのため、野生の世界で生きていくには、オスとメスの継続した協働(他の動物種でオスが育児に参加するのはきわめてまれ)が必須のものだったのです。そしてオスメス間の絆を永続させるための仕掛けとして、いつでも得られるsexの快感があるというわけです。

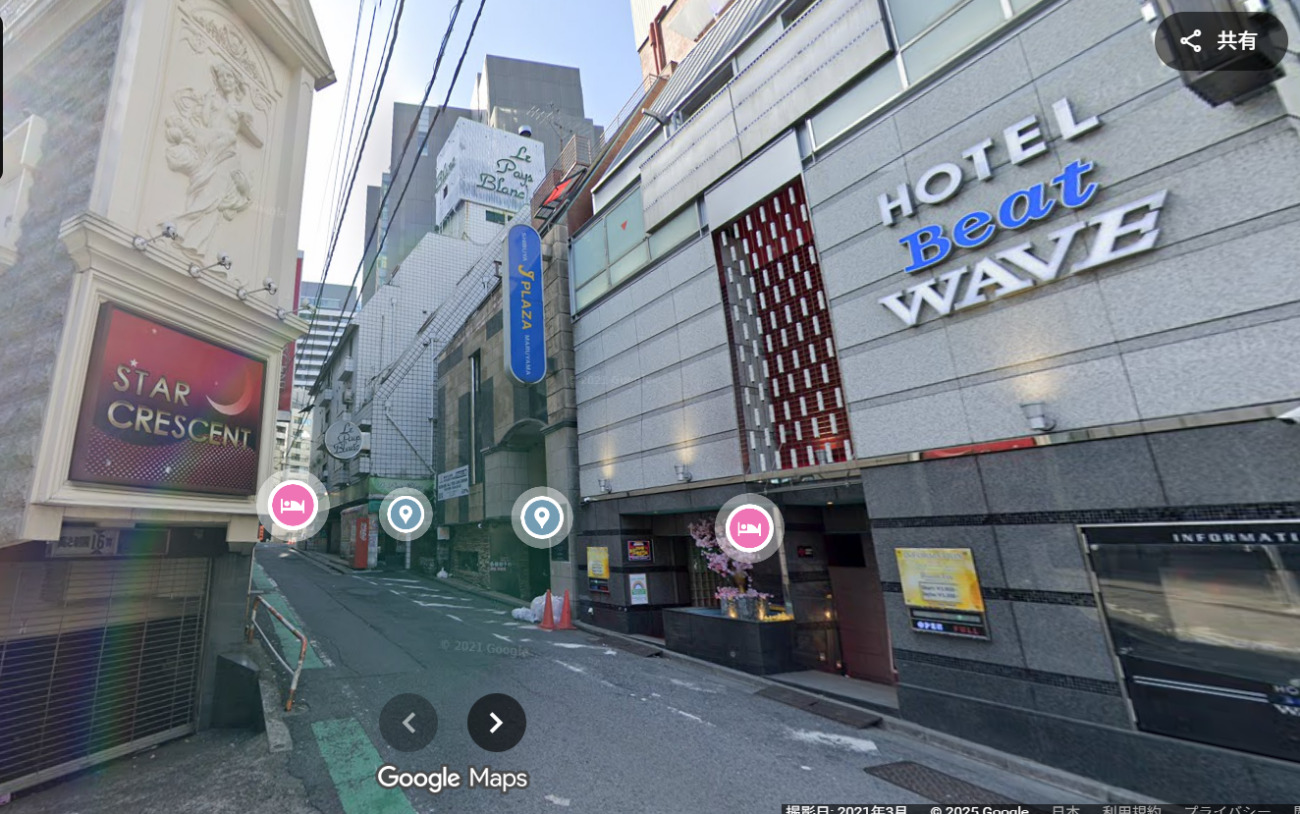

渋谷道玄坂のラブホテル街 ヒトには決まった交尾期が無い

渋谷道玄坂のラブホテル街 ヒトには決まった交尾期が無い

さて、ここからは僕の独断です。ヒトが文明を手にするようになると、sexに新たな要素が加わります。それはイマジネーションです。言葉や視覚のポルノグラフィーは、原始時代にはおそらく存在していなかったでしょう。以前このコラムで、熱帯起源のヒトが寒帯にまで進出できたのは衣服を発明したからだと書きましたが、僕は防寒のための衣服が裸体を隠す結果となり、そこから秘められた異性の肉体が想像力を掻き立てるようになったのではないかと考えるのです。

それを確信したのは、昔、ある裸族の集落でしばらく過ごした時でした。その部族は完全に裸で、男女とも局部すらほとんど隠していません(ここに写真を載せられないのが残念です)。しかし、全裸の女性を前にして、男たちの体の一部が興奮して変化するのを一度も見ていません。

憧れの担任の先生の裸が見たい一心で、ついに時間を止める能力が備わってしまった少年が主人公の小説、ニコルソン・ベイカーの「フェルマータ」(僕はインド出張中この本を読み続け、面白くて止められなくなった)は、裸族の世界では絶対に成立しないストーリーでしょう。

ヒトは文明とともに、実際の行為だけでなく、イマジネーションの世界を愉しむようになりました。芸術もそこから派生したものなのかもしれません。

レヴィ=ストロースが撮影したブラジルの裸族(1930年代)