過去の記事と重複する部分もあるが、ご了承のほど。

まずは、国民的特撮ヒーローの筆頭と言える1966年の作品「ウルトラマン」だ。私はまだ生まれていない。

後ろの書籍は貴重なインタビューてんこ盛りの分厚い研究本。向かって左は最終回に登場した同僚のゾフィー。右側は勿論ウルトラマン(両方ともバンダイの「S.H.Figurarts」)。

最初に「ウルトラマン」の映像作品を見たのは「実相寺昭雄監督作品ウルトラマン」。テレビ作品を再編集したオムニバス映画だ。時は小学校低学年、テレビ放送をビデオに録画してもらい、何度も繰り返し見た。なんとなく絵本や児童雑誌でしか見たことのないウルトラマンが、実際に動いている映像に衝撃を受ける。

この作品を端緒として、シリーズ全体に興味を持つようになった。だから「ウルトラマン」という単体の作品自体は、実は私にとってシリーズの1作品という位置付けを超えるものではない。しかし、現在でも低カロリーで楽しく見られる作品ということでは別格だ。

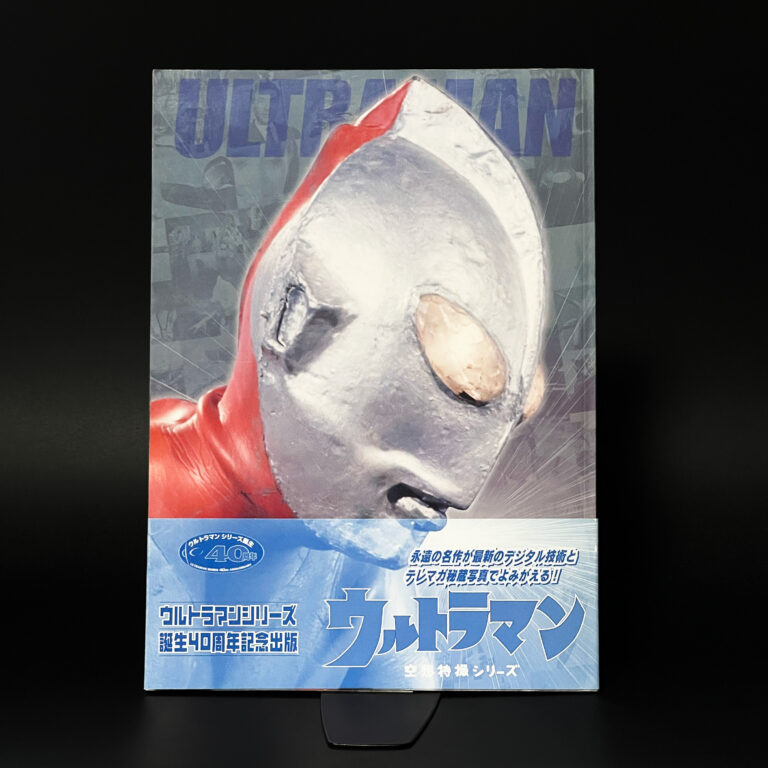

毎度おなじみテレビマガジン特別編集。40周年記念がもう20年も前だなんて!!

シリーズを俯瞰できる時代に生きているからこそのレビューとしては、次のようなものがある。

- この作品においては、ウルトラマンは一部の例外を除いて「怪獣」である。昭和ゴジラシリーズ末期のゴジラが、ヒーローとして現れることと本質的には同じだ。

- 科学特捜隊は基本的に苦悩しない。事件や現象に厳格に対峙していくプロセスの格好良さこそが彼らの魅力である。中盤からはコメディリリーフたるイデ隊員の逡巡が描かれ始め、その種のエピソードは傑作とされるものの、本流ではない。

- 途中、ウルトラマンの容姿が(違和感を覚えるほど)変化する。やや不気味な序盤、洗練されたシャープな中盤、現在のスタンダードとなっている優しい顔の終盤に大別される。結果論だが、怪獣から守護者(≒ヒーロー)に変遷する過程をビジュアルでも追うことができる。

- ハヤタ隊員がウルトラマンに変身する際、道具(ベーターカプセル)を用いる。スイッチを押すとストロボ発光するギミックに、「当時の未来感」が凝縮されているように思える。後続シリーズの変身アイテムがしばらく「ギミックを持たないアクセサリー」になるので、特別な存在だ。子供の頃は喉から手が出るほど欲しかった。

- 主に実相寺監督によるものだが、初作にして早くもセルフパロディが見られる。間違えてスプーンを掲げて変身しようとする有名なシーンや、慌てて制服を後ろ前に着るキャップ(隊長)、怪獣供養、ウルトラマンにヤジを飛ばす子供、女性隊員が巨大化してビルを破壊する…などなど。

これがベーターカプセル。55周年記念の最新レプリカなので、光るし変身音も(主題歌も掛け声も怪獣の鳴き声も)鳴る!

「ウルトラマン」は、戦後復興・高度成長期の「ポジ」な部分を最も色濃く反映し、眼前に迫る巨大なものの驚異に対し、どことなく楽観的・希望的観測を以て処するという骨子を基本的に貫いている。

それは、半世紀以上を経た現在においては逆に警句として響いており、今なお人々を惹き付ける要因なのかも知れない。